自治体における多文化共生の取り組み。持続可能な地域社会を目指す施策とは

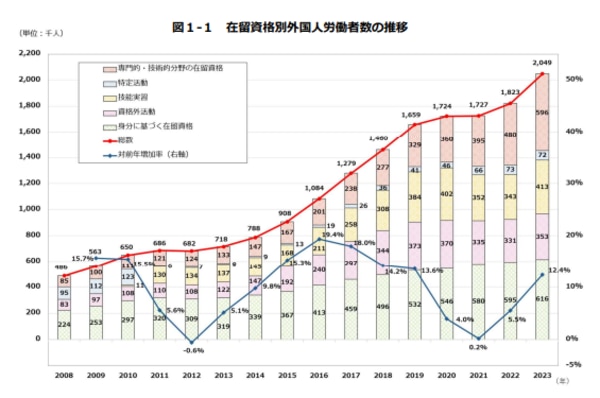

近年、日本では外国人労働者が増加しており、自治体においても在住外国人への対応を求められる機会が生じやすくなっています。

▼在留資格別外国人労働者数の推移

画像引用元:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)』

人口減少が加速するなかで、働き手を確保して持続可能な地域社会を実現するために重要なのが、多文化共生です。

地方自治体の担当者のなかには「多文化共生とはどのようなものなのか」「多文化共生を実現する取り組みを知りたい」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、多文化共生の概要や実現に向けた取り組みについて解説します。

出展:厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)』

地域社会が目指す多文化共生とは

国土交通省の資料では、多文化共生を以下のように定義しています。

▼多文化共生の定義

「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくこと」 |

引用元:国土交通省『北関東圏の産業維持に向けた企業・自治体連携による多文化共生地域づくり調査報告書』

少子高齢化が進行するなかで、地域産業の担い手として外国人労働者は欠かせない存在となっています。一方で、地域においては生活者としての在住外国人に関係する課題も生じています。

▼在住外国人に関係する課題

● 日本人住民との生活トラブル

● 外国人児童の就学問題 など

持続可能な地域社会を目指すには、これらの課題を解決して多文化共生を実現することが重要です。

なお、多文化共生が求められる背景についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

多文化共生の課題とは。多様性を受け入れる地域社会を実現するには

引用元:国土交通省『北関東圏の産業維持に向けた企業・自治体連携による多文化共生地域づくり調査報告書』

多文化共生を実現するための取り組み

地域における多文化共生を実現するには、コミュニケーション・生活の支援や地域における意識啓発によって外国人が生活しやすい地域にすることが重要です。

また、留学生への就職支援を行うと、外国人労働者を地域に定着させやすくなります。

①コミュニケーションの支援

在住外国人は必ずしも日本語を円滑に扱えるとは限らないため、自治体でコミュニケーションの支援を行います。

▼コミュニケーション支援の例

● 行政・生活情報の多言語化

● 日本語教育の推進

● 生活オリエンテーションの実施 など

特に、自治体の窓口においては在住外国人への情報提供や手続きに、多言語対応を行う必要があります。

ただし、外国人の国籍は多様化していることから、地域における在住数に応じて円滑に対応できる体制を構築することが求められます。話者が確保しにくい言語にも対応するには、ICTを活用した多言語通訳サービスの導入が有効です。

なお、自治体の窓口におけるDXについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

市役所・区役所での外国人対応をよりスムーズにするには

自治体向けの翻訳・通訳サービスについてはこちらの資料をご確認ください。

②生活の支援

外国人住民が日本で生活していくうえで、自治体による生活の支援は欠かせません。

▼生活支援の例

● 外国人の子どもに対する教育機会の整備

● 適正な労働環境の確保

● 災害・感染症対応における多言語での情報提供 など

教育や労働への支援を行うことで、地域の一員として生活していきやすくなります。また、災害時や感染症対応においては、多言語による円滑な情報伝達が、外国人住民の安全を確保することにつながります。

③意識啓発と社会参画の支援

多文化共生を実現するには、地域の日本人住民への意識啓発や、外国人住民に対する社会参画の支援が必要です。

▼意識啓発と社会参画の支援例

● 外国人の人権に関する啓発動画を配信する

● 互いの文化を学べるイベントを実施する

● やさしい日本語をベースとした交流を推進する など

外国人住民と日本人住民との文化の違いから、互いにどのように関わっていけばよいのかがわからず、不当な差別的言動のようなトラブルにつながるケースがあります。

意識啓発と社会参画の支援を行うことで、トラブルの防止が期待でき、地域における交流や助け合いも生まれやすくなります。

④留学生への就職支援

地域に滞在している留学生に就職支援を行うことで、将来的にも在住し続けてもらいやすくなり、地域における担い手の確保に寄与すると考えられます。

▼留学生への就職支援の例

● 留学の早期から就職活動への伴走支援を行う

● 留学生と地域企業のマッチング支援を行う

● 地域企業の外国人受け入れ環境を整備する など

留学生への支援によって地域における外国人材の確保を促進することで、グローバル化への対応も行いやすくなると期待できます。

まとめ

この記事では、自治体における多文化共生について、以下の内容を解説しました。

● 地域社会が目指す多文化共生の概要

● 多文化共生を実現するための取り組み

多文化共生とは、国籍や民族などが異なる人々が文化の違いを認め合い、対等な関係を構築してともに生きていくことです。人口減少が加速する日本の各自治体においては、持続可能な地域社会のために多文化共生を実現していく必要があります。多文化共生においては、生活や就職に関する支援、意識啓発のほか、多言語対応によるコミュニケーション支援が重要です。特に自治体窓口においては、さまざまな国籍の外国人住民に対して円滑に対応することが求められます。

『KOTOBAL(コトバル)』は、タブレット1台で最大32カ国の外国語をリアルタイムで通訳・翻訳できるサービスです。話し手が変わるたびにボタンの操作やマイクの切り替えをすることなく、透明ディスプレイを介してハンズフリーでのリアルタイムな通訳・翻訳を行えるため、スムーズなコミュニケーションを実現できます。

また、KOTOBALの『やさしい日本語AI音声翻訳サービス』では、日本語がネイティブではない方でも分かりやすい、簡単な日本語を使った文章に翻訳することが可能です。自治体の窓口において外国人への対応を行う際にもご活用いただけます。

KOTOBALの詳細については、こちらの資料からご確認できます。

ハイブリッド多言語通訳サービス『KOTOBAL』

KOTOBAL(コトバル)は、コニカミノルタが開発した通訳サービスです。

AI機械翻訳とオペレーターによるハイブリッド通訳で、最大32カ国の外国語対応と音声筆談・手話通訳を、タブレット1台で導入可能。

外国人だけでなく、高齢者・障がい者まで、自治体・ホテル・金融機関の窓口業務において、誰ひとり取り残さないコミュニケーションの実現をサポートします。